Il topo è uno degli organismi modello più importanti nella ricerca biomedica, grazie alle sue somiglianze genetiche, fisiologiche e anatomiche con la nostra specie. La disponibilità di linee pure e lo sviluppo delle tecniche di manipolazione genetica ha reso possibile lo studio di malattie complesse e lo sviluppo di trattamenti innovativi, dal cancro ai vaccini

I topi accompagnano da sempre l’essere umano, forse da ancora prima che scoprissimo l’agricoltura. Ci hanno seguito nei viaggi in terra e in mare, diffondendosi con successo in tutto il mondo: merito della loro adattabilità, resistenza e capacità di prosperare in ambienti diversi, ma anche della capacità di convivere con noi, sfruttando le nostre risorse. In effetti il topo, e più precisamente la specie domestica (Mus musculus) è considerato un animale sinantropico: dal punto di vista etimologico, un animale che vive “con l’uomo”; dal punto di vista pratico, un animale che si trova e prospera nelle aree antropizzate.

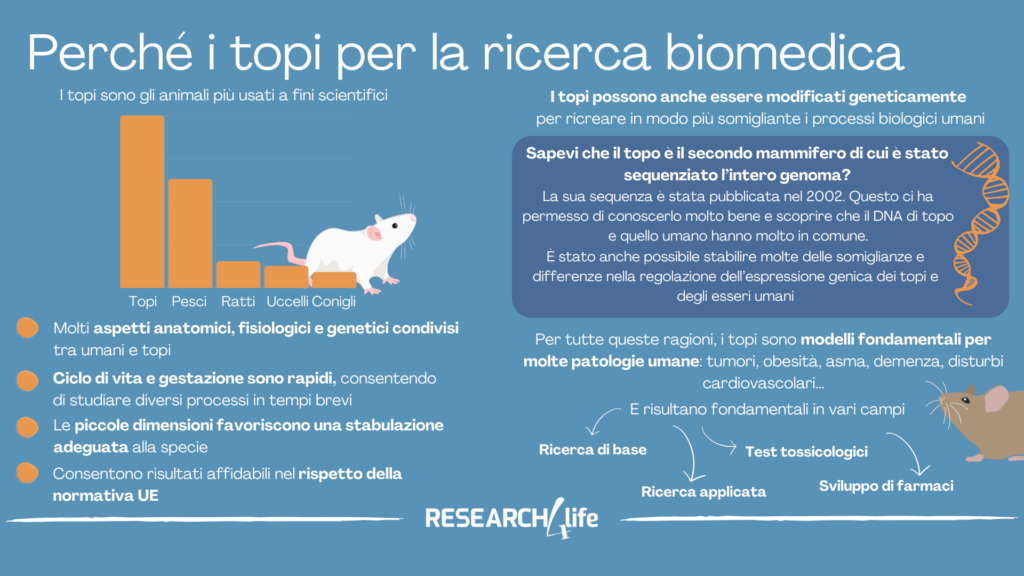

Pur essendo da sempre un pest, un animale dannoso (saccheggia le scorte di cibo e può anche trasmettere alcune malattie), la storia del topo come animale domestico sembra avere origini antiche, anche se solo nel XIX secolo ha cominciato a essere allevato e selezionato anche come pet. E, nel tempo, ha anche iniziato ad attrarre l’attenzione del mondo della ricerca, fino a diventare uno dei principali organismi modello: tra i vertebrati, oggi è la specie più usata in assoluto, quasi la metà del totale degli animali impiegati a fini scientifici nel 2022.

Proprio studiando il topo è stato possibile scoprire meccanismi genetici, fisiologici e patologici fondamentali per la comprensione della biologia umana, e tutt’oggi questo animale è fondamentale in una varietà di ambiti scientifici. Seguendone il percorso storico, riportiamo alcuni dei campi in cui è più importante.

Quando il topo è diventato un organismo modello

Come è successo anche per altri organismi, per esempio C. elegans, sono stati alcuni studi pionieristici a favorire la diffusione del topo come modello biomedico. Nei primi anni del ‘900, il genetista statunitense Clarence Cook Little selezionò le prime linee pure di topi – linee, cioè, geneticamente omogenee, ottenute attraverso incroci ripetuti tra individui strettamente imparentati, che evitano distorsioni nei risultati legati alle differenze genetiche. Nell’arco di pochi anni, questi topi trovarono un ruolo fondamentale nello studio dei tumori, in particolare per quanto riguarda la predisposizione genetica per lo sviluppo di alcune neoplasie (in particolare quella della mammella) e l’interazione tra ambiente e geni nello sviluppo tumorale. Non a caso, proprio dagli studi sui topi è stato sviluppato il primo anticorpo monoclonale usato per il trattamento del tumore al seno, il trastuzumab.

Sono inoltre degli anni Cinquanta i primi studi di immunobiologia, condotti proprio nel topo, alcuni dei quali sarebbero stati in seguito insigniti del premio Nobel. È il caso del premio Nobel per la Medicina del 1960, assegnato a Sir Frank Macfarlane Burnet e Peter Medawar per la scoperta dell’immunità acquisita (cioè la capacità del sistema immunitario nel distinguere il self, ciò che appartiene al proprio organismo, dal non-self): Medawar, in particolare, dimostrò sperimentalmente nei topi che l’esposizione precoce a cellule estranee portava alla tolleranza immunitaria verso quelle cellule, mentre l’organismo rigettava tutte le cellule provenienti da linee differenti. È il caso anche del premio Nobel del 1980, sempre per la Medicina, condiviso da Baruj Benacerraf, Jean Dausset e George D. Snell per le loro scoperte sulle «strutture sulla superficie cellulare, determinate geneticamente, che regolano le reazioni immunologiche». Lavorando al Jackson Laboratory (fondato proprio da Clarence Little nel 1929, nonostante le difficoltà dovute alla Depressione, e tutt’ora centro di riferimento internazionale per la ricerca biomedica), Snell aveva identificato nei topi di linea pura il complesso H-2 e dimostrato come fosse responsabile del riconoscimento tra self e non-self. Gli studi successivi condotti dai ricercatori premiati con Snell hanno permesso di dimostrare l’equivalente di queste molecole nella nostra specie (è il complesso HLA responsabile, per esempio, del rigetto in caso di trapianti non compatibili) e come la risposta immunitaria vari da un individuo all’altro in base a specifici geni.

Né questi sono gli unici studi condotti sui topi che hanno portato a premi Nobel. In linea generale, comunque, dai primi anni del secolo scorso, con la disponibilità via via crescente di linee pure, l’uso dei topi è andato significativamente aumentando in diversi campi della ricerca. Tanto più da quando, negli anni ’80, l’introduzione della tecnologia di modificazione genetica permise di creare i primi topi knock-out, ossia privati di specifici geni, per studiarne la funzione.

Un genoma che conosciamo bene

Non è un caso, infatti, che proprio il topo sia stato il secondo mammifero di cui si è scelto di sequenziare l’intero genoma (il primo è l’essere umano). Il sequenziamento del genoma di topo è stato una pietra miliare per il mondo biomedico e ha permesso di evidenziare uno degli aspetti più importanti di qualsiasi organismo modello: le somiglianze con la nostra specie. Perché un risultato sia valido anche per la nostra specie, infatti, l’organismo sul quale si conduce la ricerca deve condividere aspetti di somiglianza: fisiologica, anatomica, o appunto genetica, a seconda dell’obiettivo della ricerca.

In effetti, il genoma di topo e quello umano sono approssimativamente delle stesse dimensioni e circa il 40% dei nucleotidi del genoma umano (le “lettere” che compongono il DNA) possono essere allineati a quelli del topo; si stima, inoltre, che le due specie condividano circa il 70% delle sequenze che codificano per proteine ed è diventato presto evidente come alcune mutazioni legate a malattie umane abbiano il loro corrispettivo nei topi.

Progetti successivi a quelli del sequenziamento del genoma di topo hanno poi indagato come i geni siano regolati e con quali differenze rispetto agli umani. Una decina d’anni fa, nel 2014, sono stati pubblicati i primi risultati del progetto ENCODE, il cui obiettivo era proprio mappare gli elementi funzionali del genoma. Quegli elementi, cioè, che regolano l’espressione genica delle cellule: in altre parole, che rendono una cellula muscolare diversa da un neurone. Il progetto, inizialmente focalizzato sull’essere umano, è stato presto esteso anche al topo, così da poter confrontare, per esempio, differenze e somiglianze dell’espressione genica tra i tessuti dell’uno e dell’altro. «In generale, i meccanismi e le reti di regolazione genica sono conservati tra topo ed essere umano, ma i dettagli differiscono notevolmente», aveva commentato Michael Snyder, ricercatore della Stanford University. «Comprendendo queste differenze, possiamo capire come e quando il modello murino (cioè di topo, ndr) possa essere utilizzato al meglio».

Insomma: quello del topo è un genoma che conosciamo bene – probabilmente quello che, almeno tra i mammiferi, conosciamo meglio. Questo è di enorme importanza per la ricerca biomedica: sappiamo quali geni condividiamo e quali no, quali svolgono funzioni simili, quali possono essere coinvolti in condizioni patologiche e come. Ancora, queste conoscenze hanno un ruolo fondamentale per la creazione di topi geneticamente modificati che permettono di indagare meglio alcuni meccanismi biologici: non a caso, sono sempre i topi i più coinvolti negli studi con organismi geneticamente modificati (oltre il 70% degli usi nel 2022).

In questo contesto, un ruolo importante lo svolgono i topi “umanizzati”. L’espressione indica un animale cui sono stati inseriti elementi umani: un tratto di DNA, per esempio, oppure un tessuto, un tumore, cellule (come quelle del sistema immunitario) o anche parte del microbioma. L’uso di questi animali consente di avere un modello che permette di reagire in modo più simile a quello umano a un processo fisio- o patologico, oppure a un trattamento. Per esempio, i topi umanizzati hanno avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo di vaccini contro SARS-CoV-2, il virus responsabile del COVID-19. Già per lo studio di epidemia precedenti (come quella di SARS e MERS) erano infatti stati creati modelli di topo il cui genoma, modificato, permetteva di esprimere il nostro stesso recettore cellulare ACE2, quello attraverso cui il virus riesce a infettare le cellule umane. La loro disponibilità ha permesso di studiare, in tempi rapidi, le modalità d’infezione del nuovo virus, la sua trasmissione, le reazioni immunitarie e gli effetti dei vaccini.

Somiglianze e differenze

Le somiglianze tra topi e umani non si limitano al DNA. Le nostre specie condividono aspetti anatomici, comprese alcune strutture cerebrali, e processi fisiologici fondamentali, come la regolazione della glicemia, il metabolismo, e la risposta immunitaria; anche lo sviluppo embrionale delle due specie è simile. Così, i topi sono diventati un modello di riferimento per una varietà di studi che vanno da quelli in campo oncologico a quelli delle malattie infettive, dai disturbi neurodegenerativi a condizioni patologiche quali asma, obesità e depressione. Le piccole dimensioni dei topi ne rendono anche più semplice la stabulazione; a ciò si aggiungono i tempi brevi di gestazione (tre settimane) e l’arco vitale di due o tre anni, che consentono di studiare alcuni processi, come l’invecchiamento, in tempi rapidi.

Naturalmente, non mancano neanche le differenze. Queste ultime sono state, e sono tutt’ora, ampiamente indagate: il tasso metabolico dei topi, per esempio, è molto maggiore di quello umano; vi sono differenze sulle necessità dietetiche (i topi, per esempio, sono in grado di sintetizzare la vitamina C che noi dobbiamo invece assumere con l’alimentazione), e sistemi e apparati, seppur con molte somiglianze, non sono perfettamente identici. Le differenze tra le due specie sono elementi da tenere in considerazione per rendere la ricerca biomedica più efficace, ma non implicano l’inutilità dei topi come modello: ancora oggi, pur con il supporto fondamentale dei modelli alternativi (che possono ridurre l’uso degli animali, ma spesso rappresentano un complemento agli studi, come avevamo scritto a proposito degli organoidi per lo studio del cancro), i topi rimangono mammiferi di riferimento per la ricerca grazie alle possibilità che offrono in termini di manipolazione genetica, studio dei processi biologici in tempi rapidi e creazione di modelli di malattia precisi.