Replacement (sostituzione), Reduction (riduzione), Refinement (perfezionamento): sono le 3R che rappresentano il principio guida della sperimentazione animale, tanto da essere presenti fin dai primi articoli della Direttiva 2010/63 EU, il principale riferimento normativo in materia. Ma cosa indicano esattamente? Quando è stato emanato questo principio? Può essere ulteriormente sviluppato?

Più volte, nei nostri approfondimenti, abbiamo citato il principio delle 3R. Oggi vogliamo spiegarlo meglio, raccontando anche della sua nascita: perché questo principio non è recente ma, anzi, dimostra come l’attenzione nei confronti degli animali usati in ricerca fosse presente già diversi anni fa – e non dovrebbe stupire, dal momento che i primi movimenti animalisti affondano le loro radici addirittura nell’Ottocento, come avevamo raccontato in questo articolo.

The Principles of Humane Experimental Technique

Il principio delle 3R è stato enunciato per la prima volta nel 1959. Un anno denso, sia dal punto di vista politico sia da quello scientifico: è l’anno della rivoluzione cubana di Fidel Castro, delle prime fotografie della faccia nascosta della Luna, della nomenclatura IUPAC per gli elementi chimici. Ed è quest’anno che viene pubblicato un saggio dal titolo The Principles of Humane Experimental Technique. A firmarlo sono due britannici, William MS Russell, uno zoologo (che si era però interessato anche, tra le altre cose, di letteratura e psicologia), e Rex Burch, un microbiologo: entrambi avevano lavorato a un progetto finanziato dalla Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) con l’obiettivo di valutare l’uso degli animali nella ricerca scientifica e proporre strategie per minimizzarne la sofferenza. Non attivisti, dunque, bensì scienziati. Il risultato del loro lavoro sarebbe stato proprio il saggio che descrive le 3R, il principio che guida tutt’ora la ricerca scientifica quando richiede l’uso di animali.

Vale la pena segnalare un aspetto di come il saggio desse una prospettiva dell’epoca, almeno per quanto riguarda la sperimentazione animale. Scrivevano gli autori (gran parte del libro è disponibile qui nell’edizione del 1992):

Abbiamo limitato la discussione esclusivamente ai vertebrati, seguendo in questo senso la decisione quasi fortuita del 1876. Gli invertebrati superiori forse meriterebbero una trattazione a parte, ma sollevano molte problematiche che complicherebbero seriamente un’esposizione che altrimenti potrebbe essere abbastanza generale e sicura. Solo un gruppo, gli insetti, ha un’importanza numerica rilevante nella pratica; il numero di cefalopodi utilizzati vivi per esperimenti è ridotto, sebbene in crescita.

Insomma, all’epoca l’attenzione si concentrava sui vertebrati, sebbene gli autori avessero già intuito che anche l’importanza degli invertebrati potesse andare aumentando nel tempo. Vale la pena ricordare, a questo proposito, che proprio i cefalopodi sono gli unici invertebrati compresi nella Direttiva 2010/63 EU, il principale riferimento normativo per la tutela degli animali usati a fini scientifici in Europa, e che per la stabulazione di questi animali sono previste specifiche precise.

Cosa prevedono le 3R?

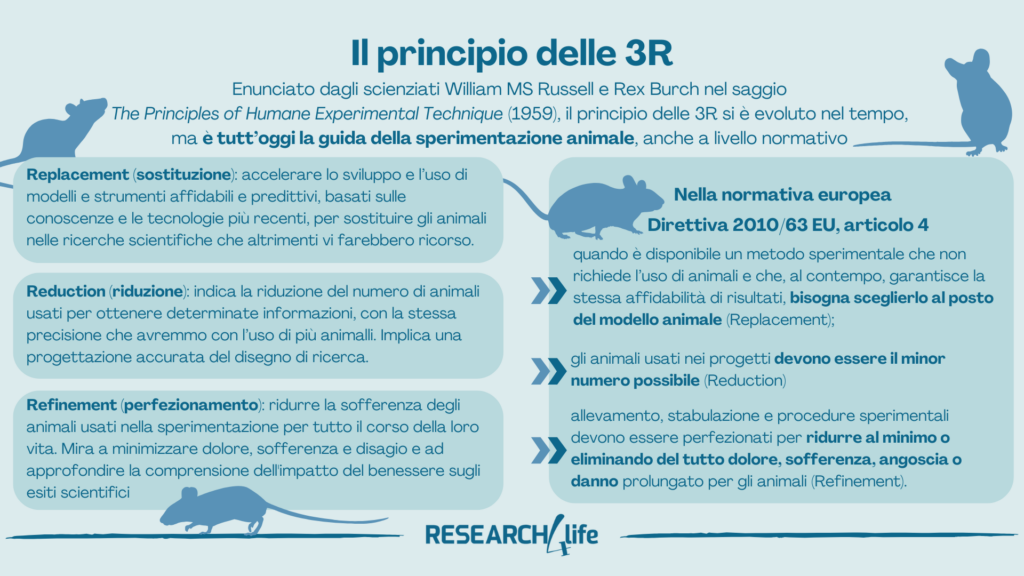

Le 3R cui ci si riferisce sono la sigla dei concetti Replacement, Reduction e Refinement, che però nel tempo hanno evoluto il loro significato rispetto all’enunciazione originale di Russell e Burch. Proviamo a vedere come, almeno negli aspetti più significativi.

Replacement (sostituzione)

Per Russell e Burch, «Il Replacement è la sostituzione di animali superiori, vivi e coscienti, con materiale non senziente». Come riporta un articolo del 2022 firmato da Augusto Vitale (con cui abbiamo parlato qualche tempo fa a proposito dell’uso dei primati in ricerca), questo primo concetto potrebbe essere considerato inefficace, dal momento che tutt’oggi gli animali sono necessari in molti campi scientifici; la sua importanza è però da intendersi proprio nel principio complessivo delle 3R. Oggi, nella sua definizione aggiornata, il concetto del Replacement è così definito dal National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3R), uno dei principali enti a livello mondiale impegnati nell’applicazione del principio delle 3R: «Accelerare lo sviluppo e l’uso di modelli e strumenti affidabili e predittivi, basati sulle conoscenze e le tecnologie più recenti, per sostituire gli animali nelle ricerche scientifiche che altrimenti vi farebbero ricorso».

Inoltre, vi è un’ulteriore precisazione che si può fare riguardo al Replacement e che avevano già introdotto Russell e Burch: è quella tra il replacement totale e quello parziale. Sempre secondo il NC3R, il primo è quello che non prevede affatto l’uso di animali (a eccezione dei volontari umani, come avviene nei test clinici) bensì modelli matematici, computazionali e cellulari, quelli che in genere sono indicati come “modelli alternativi”. Il replacement parziale, invece, prevede l’uso di alcuni animali – quelli, però, che in base alle nostre conoscenze attuali non sono in grado di sperimentare dolore e sofferenza: è il caso per esempio di alcuni insetti come Drosophila, il moscerino della frutta, o il nematode C. elegans (di cui abbiamo parlato qui) che rappresentano modelli fondamentali in alcuni campi di studio. Nell’ambito del partial replacement, inoltre, ricadono anche colture cellulari e tessuti derivanti da animali uccisi proprio allo scopo di prelevarne le cellule, senza essere stati coinvolti in altre procedure.

Reduction (riduzione)

«Significa la riduzione del numero di animali usati per ottenere determinate informazioni con la stessa precisione» è l’enunciazione nel The Principles of Humane Experimental Technique. Che, quindi, non dimentica di evidenziare come la riduzione nel numero di animali non debba prescindere il risultato statistico della sperimentazione: meno animali sì, ma solo se è possibile ridurli garantendo al contempo un risultato affidabile. Di fatto, arrivare alla Reduction significa concentrarsi sul disegno sperimentale per garantire che il numero di animali sia davvero quello necessario e indispensabile. In quest’ottica, è importante anche cercare di massimizzare le informazioni che si possono ottenere da ciascun individuo – senza però dimenticare che la riduzione non sia sbilanciata rispetto a un’eventuale sofferenza aggiuntiva degli animali. Naturalmente, come sottolinea il NC3R, un altro aspetto fondamentale nel contribuire alla Reduction è nella collaborazione, intesa come la condivisione dei dati e dei risultati (compresi quelli negativi o non significativi).

Refinement (perfezionamento)

«Significa qualsiasi riduzione dell’incidenza o della gravità delle procedure inumane applicate agli animali che devono ancora essere utilizzati», scrivono Russell e Burch. Quello della disumanità è un concetto centrale del loro saggio, perché l’obiettivo delle 3R sarebbe proprio di diminuirla o eliminarla. Come riporta un articolo pubblicato sul Journal of American Association for Laboratory Animal Science, di fatto possiamo intendere il loro concetto di disumanità con la sofferenza in riferimento agli stati mentali vissuti dagli animali. Perché proprio la sofferenza? Perché, spiega l’articolo, «La valutazione di stati mentali quali il dolore e la paura è fondamentale ma non sufficiente, perché è possibile che un animale (o un essere umano) possa provare dolore, paura o un altro stato mentale tipicamente associato alla sofferenza, senza esserne turbato». Per esempio, la paura non implica necessariamente la sofferenza se può tradursi in un’azione efficace. Inoltre, Russell e Burch non volevano che la disumanità risultasse circoscritta a esperienze specifiche, come il dolore o la fame.

Un punto fondamentale di questo concetto è relativo ai tempi: la sofferenza (o disumanità) non va evitata solo al momento delle procedure sperimentali, bensì nel corso di tutta la vita dell’animale da laboratorio. Infatti, secondo la più aggiornata definizione del NC3R, il Refinement implica e richiede di «Migliorare il benessere degli animali da laboratorio sfruttando le più recenti tecnologie in vivo per minimizzare dolore, sofferenza e disagio, e per approfondire la comprensione dell’impatto del benessere sugli esiti scientifici». Quest’ultimo punto si riferisce a una ben nota relazione tra il benessere degli animali e i risultati sperimentali, che risultano alterati se un animale è sofferente; è anche la ragione per la quale ribadiamo spesso che evitare la sofferenza è una necessità in primis etica, ma anche scientifica.

Un esempio recente di applicazione del concetto di Refinement lo abbiamo raccontato proprio di recente: si trattava della descrizione di una nuova metodologia che consente di raccogliere dati sull’attività cerebrale (in particolare quella relativa al movimento) dei macachi senza che questi debbano restare immobili su una sedia. Il macaco può così muoversi in totale libertà (non deve nemmeno essere addestrato a restare fermo per i test), e al contempo i dati che i ricercatori possono raccogliere sono molto più realistici e completi.

Le 3R nella Direttiva europea

Il principio delle 3R, nato alla fine degli anni ’50, non è rimasto una guida ufficiosa: è invece parte integrante della Direttiva 2010/63 EU, il riferimento normativo per il benessere degli animali da laboratorio in Europa. È presente fin dai primi articoli ed è l’articolo 4, in particolare, a riportare il Principle of replacemente, reduction and refinement stabilendo tre norme fondamentali:

- laddove sia disponibile un metodo sperimentale che non richiede l’uso di animali e che, al contempo, garantisce la stessa affidabilità di risultati, bisogna sceglierlo al posto del modello animale (Replacement);

- gli animali usati nei progetti devono essere il minor numero possibile (Reduction);

- allevamento, stabulazione e procedure devono essere perfezionati per ridurre al minimo o eliminando del tutto dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato per gli animali (Refinement).

È importante evidenziare che, se i concetti alla base del principio delle 3R possono tra loro essere sinergici, possono anche essere in parte in contrasto l’uno con l’altro. Un esempio tipico è: per usare meno animali, ripeto le procedure su un singolo o pochi individui; in questo modo, però, rischio di aumentare la sofferenza che ciascuno di loro vive, anche solo in termini di stress. È per questa ragione che la stessa Direttiva 2010/63 specifica che il riutilizzo è possibile solo in alcuni casi e se sono presenti requisiti specifici: le procedure precedenti devono essere lievi o moderate, quelle successive lievi/moderate/di non risveglio, si deve dimostrare che il benessere è stato completamente ripristinato e, infine, è necessario il parere veterinario favorevole.

Insomma: il principio delle 3R ha continuato a evolversi con le conoscenze scientifiche dal 1959 a oggi, mantenendo come punto focale l’equilibrio tra progresso scientifico e benessere animale. Oggi, questo principio potrebbe espandersi per includere nuove R ugualmente significative: Responsibility (responsabilità), che enfatizza l’importanza di una ricerca trasparente e di un dialogo costruttivo con la società, e Rehoming, che si concentra sul destino degli animali dopo la loro vita in laboratorio. Rispecchiando, così, la consapevolezza della comunità scientifica di considerare non solo gli aspetti scientifici ed etici immediati della sperimentazione animale, ma anche le implicazioni a lungo termine per tutti i soggetti coinvolti.