Ripristinare gli allevamenti di cani e primati destinati alla ricerca in Italia non significa incentivare i “canili lager” né, in nessun modo, promuovere il maltrattamento su queste specie. È l’esatto opposto. Eppure è con questo slogan che la LAV è riuscita a ottenere il ritiro dell’emendamento che avrebbe portato al corretto recepimento della Direttiva EU per la tutela degli animali usati a fini scientifici, complice l’assenza completa della voce del mondo scientifico

La scorsa settimana avrebbe dovuto essere votato un emendamento che avrebbe permesso di eliminare i divieti introdotti dalla legge italiana e aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 2010/63/EU per la tutela degli animali usati a fini scientifici. Divieti che non trovano ragioni né scientifiche né etiche e che, peraltro, hanno determinato l’apertura di una procedura d’infrazione della Commissione europea nei confronti dell’Italia.

Ma la votazione non è avvenuta, non su quello specifico emendamento, proposto da Luciano Ciocchetti (Fratelli d’Italia) e ritirato alla vigilia del voto. Anche analogo emendamento, presentato però da AVS, ha subito la stessa fine. Perché? Perché alla vigilia del voto la Lega Antivivisezione (LAV) ha pubblicato un comunicato stampa secondo cui l’emendamento avrebbe aperto «la strada a nuovi allevamenti-lager di cuccioli». Al comunicato ha fatto seguito una massiccia e coordinata azione sui social media, con la quale numerosi utenti hanno commentato i post di Ciocchetti sulle diverse piattaforme contestando il suo emendamento e ribadendo l’accusa di voler riaprire “canili lager”. Due testate nazionali, inoltre, hanno pubblicato articoli a sostegno della LAV, ma privi di contradditorio: unici riferimenti sono stati la stessa LAV e personaggi dello spettacolo.

In tutta questa vicenda, dov’era la voce scientifica?

Un passo indietro: i divieti italiani

Come abbiamo già avuto modo di ricordare, il nostro paese ha recepito la Direttiva 2010/63/EU con il decreto legislativo 26/2014. La Direttiva europea rappresenta una delle più complete e tutelanti a livello globale per il benessere degli animali usati per la sperimentazione ed è regolarmente aggiornata in base ai nuovi studi e alle nuove prove scientifiche sulle necessità delle diverse specie. Tuttavia, nel recepirla l’Italia ha aggiunto una serie di divieti, tre dei quali si pongono come particolarmente problematici sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista etico. E sotto nessuno di questi due punti di vista trovano giustificazione per la loro introduzione. Partiamo dai primi due, il divieto di usare gli animali per gli studi sugli xenotrapianti d’organo e sulle sostanze d’abuso.

Che il divieto di usare gli animali per la ricerca nel campo degli xenotrapianti d’organo (il trapianto di organi tra specie diverse) implichi la completa impossibilità di portare avanti questo campo di studi è evidente: come si potrebbe infatti fare ricerca sugli xenotrapianti, che per loro definizione richiedono l’uso di altre specie, se queste non possono essere usate? Una prima argomentazione contro questo divieto potrebbe essere in termini di competitività della ricerca italiana in un ambito che nel resto del mondo sta facendo sostanziali passi avanti e ha già visto i primi xenotrapianti eseguiti su pazienti vivi. Eppure, potrebbe non essere neanche questo il punto cruciale. Piuttosto, impedire questo tipo di studi significa ignorare l’enorme problema della scarsità di organi disponibili per chi ha bisogno di trapianto: le liste di attesa in Italia sono pubbliche e regolarmente aggiornate sul Sistema informativo trapianti, che rendono evidente come nella sola Italia siano diverse migliaia le persone in attesa di un trapianto salvavita.

Questa considerazione ne porta con sé un’altra: se gli animali possono continuare a essere usati negli altri campi della ricerca biomedica, e quindi per altri bisogni delle persone malate, non staremo creando pazienti di serie A e di serie B? Come può essere considerato eticamente accettabile fare ricerca per trovare la risposta alle necessità di alcune malattie e non di altre?

Le considerazioni etiche che si possono fare sul divieto relativo all’uso di animali per gli studi sulle sostanze d’abuso non sono diverse da quelle proposte per il precedente. Ricordiamo che le dipendenze non sono “vizi” ma malattie a tutti gli effetti, peraltro con pesantissime ripercussioni non solo su chi ne soffre (e familiari e persone vicine) ma anche a livello sociale ed economico. Ma c’è un altro aspetto tutt’altro che trascurabile: le norme europee richiedono obbligatoriamente che qualsiasi farmaco in grado di raggiungere il cervello sia testato sugli animali per valutarne il potenziale d’abuso. Farmaci che comprendono per esempio analgesici usati in campo oncologico, molecole usate per il trattamento di malattie neurodegenerative come quella di Alzheimer o Parkinson, o psichiatriche come la depressione. Se, insomma, permane il divieto di usare gli animali per gli studi sulle sostanze d’abuso, dovremo interrompere la ricerca anche per tutte queste patologie.

Analogamente a quanto detto per la ricerca sugli xenotrapianti, gli animali restano fondamentali per questi studi: nessun modello alternativo può replicare in modo sufficientemente efficace non solo la complessità dell’organismo (tanto più per organi come il cervello, che ha un ruolo primario nei disturbi di dipendenza) ma anche l’effetto dell’ambiente su di esso e l’individualità di ogni singolo individuo. Tutti aspetti fondamentali negli studi sulle dipendenze, che sono estremamente complesse e risultano da una vasta interazione tra aspetti genetici, epigenetici e ambientali (legati per esempio alle esperienze vissute, all’ambiente sociale in cui si cresce eccetera).

Il terzo divieto critico: l’allevamento di cani, gatti e primati per la sperimentazione

Eccoci al punto critico per quanto riguarda il mancato emendamento: la legge italiana ha introdotto il divieto di allevare alcune specie, ossia cani, gatti e primati, sul territorio nazionale per destinarle alla sperimentazione (restano naturalmente permessi gli allevamenti di cani e gatti venduti come pet). Citando le gravi violazione riscontrate in passato nel caso dell’allevamento Green Hill, la LAV sostiene che riaprire alla possibilità di tali allevamenti incentivi il rischio di assistere di nuovo a condizioni di abuso e maltrattamento degli animali. Apparentemente mancando di fare un’altra importante considerazione, che muove in direzione opposta: il divieto di allevamento non contribuisce affatto a evitare tali abusi ma, semmai, limita le possibilità di controllo. Cerchiamo di spiegare perché.

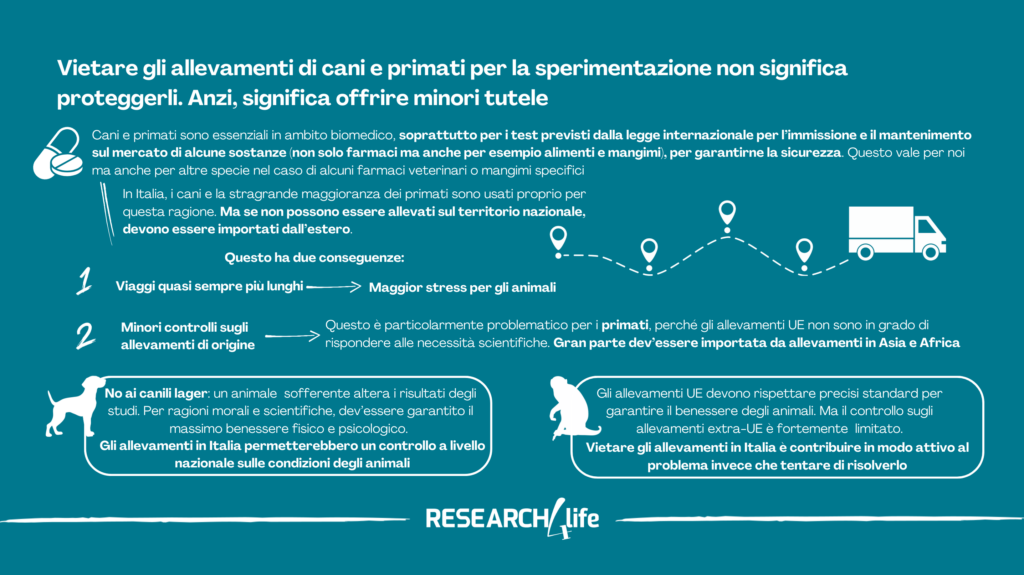

Cani e primati rappresentano una percentuale molto piccola del totale degli animali usati a fini scientifici in Italia: per entrambi, si è trattato nel 2022 (l’anno per il quale sono disponibili i dati più recenti) dello 0,1% del totale degli animali usati per la prima volta, in linea con gli anni precedenti. Per piccola che sia, è una percentuale fondamentale. Infatti, oltre a essere modelli importanti per alcuni ambiti della ricerca biomedica, cani e primati sono anche necessari per i test a fini regolatori, cioè quelli necessari per rispondere a precisi obblighi di legge per l’introduzione o il mantenimento sul mercato di alcune sostanze: non solo farmaci, compresi peraltro quelli veterinari, ma anche, per esempio, alimenti umani e mangimi. Attenzione, perché ciò significa che, diversamente da quanto troppo spesso la narrativa di alcuni gruppi attivisti riporta, quando si parla di cani (o altre specie) usate a fini regolatori, i dati si riferiscono anche a cani conteggiati, per esempio, perché usati per valutare un nuovo tipo di crocchette o altri alimenti loro destinati. Ciò non significa che siano escluse procedure più invasive, ma è un dato importante da tenere in considerazione per leggere in modo critico e informato le statistiche di utilizzo degli animali.

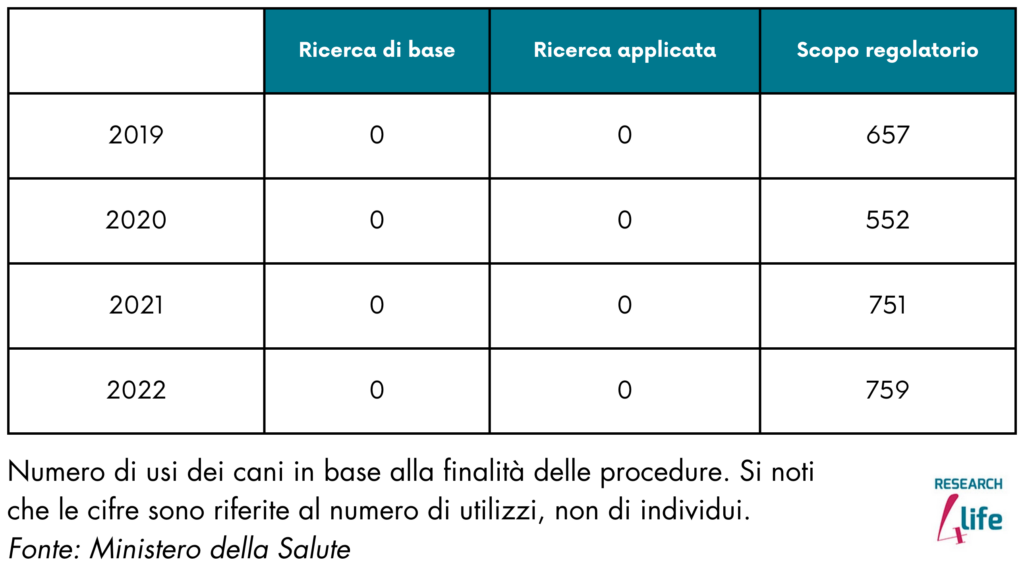

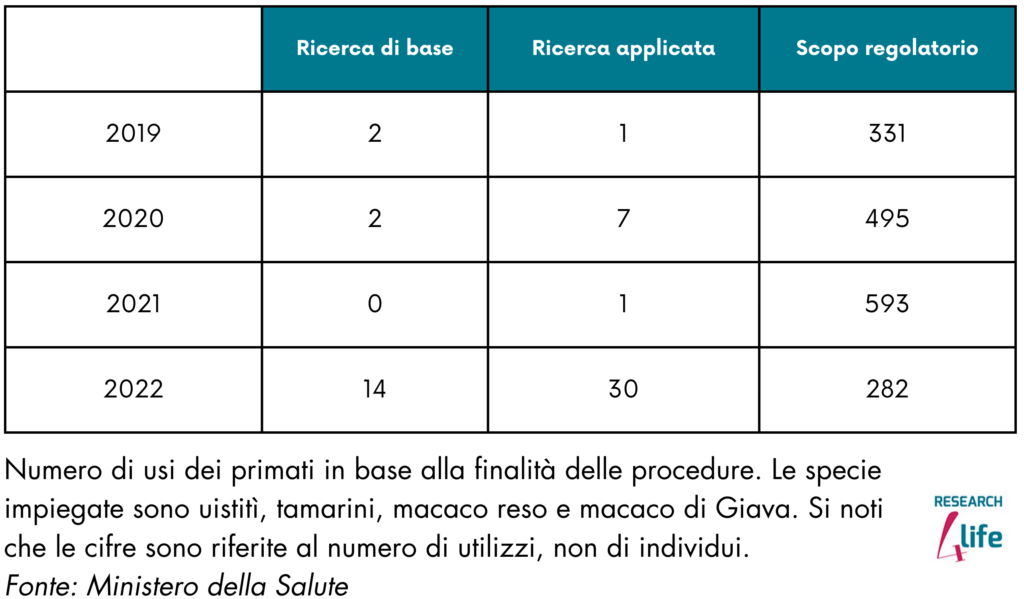

In Italia, i dati rilasciati dal Ministero della Salute parlano chiaro: tutti gli usi di cani e la quasi totalità degli usi di primati è avvenuta proprio a scopo regolatorio (tra il 2019 e il 2022, i dati più recenti a disposizione, i gatti non sono stati usati affatto).

Essendo necessari in questo contesto, ma non potendo essere allevati in Italia, gli enti scientifici che devono condurre tali test sono obbligati a importare gli animali dall’estero. Questo ha due conseguenze: la prima è imporre agli animali lo stress di viaggi spesso molto più lunghi di quelli che sarebbero altrimenti necessari; la seconda è il minor controllo nazionale sulle condizioni e gli standard di tali allevamenti. E se è vero che a livello europeo gli allevamenti devono rispondere a criteri precisi che garantiscano il benessere psicofisico degli animali, non si può dire altrettanto dei paesi extra-UE. Eppure proprio da questi ultimi dev’essere importata la stragrande maggioranza dei primati, perché gli allevamenti in Europa non sono sufficienti a rispondere alle necessità scientifiche. Certo questo è un problema condiviso a livello europeo, ma altrettanto certo è che il divieto esplicito di allevamento in Italia non contribuisce affatto a cercare di risolverlo: fa l’esatto contrario, andando in questo senso anche contro quanto previsto dalla Direttiva UE, che incentiva il ricorso a colonie auto-sostenute in Europa.

Un inciso che deve essere chiaro in questo contesto. Quanto finora commentato non significa che gli animali servano solo dove previsto dalla legge. La ricerca, di base e applicata, rimane il campo che tutt’ora ne ha maggior bisogno: è ciò che ci permette di capire i meccanismi biologici alla base delle patologie, la fisiologia degli organi e dello sviluppo, per individuare e sviluppare nuovi farmaci eccetera. Insomma, non è certo un obbligo legale, ma è il cuore del progresso biomedico, e quindi della cura di chi ne ha bisogno (e tra cui, vale la pena ricordarlo, sono inclusi anche gli animali: una certa percentuale di ricerca si svolge infatti in ambito veterinario).

Una precisazione anche terminologica

Un altro breve inciso vogliamo farlo sulla terminologia scelta. La LAV usa, in questo contesto, il termine “canili lager”, che Treccani definisce come un neologismo riferito a «Canile nel quale i cani sono custoditi in spazi ristretti e in pessime condizioni alimentari e igieniche».

Le norme sulla stabulazione e le condizioni di allevamento degli animali usati a fini scientifici sono molto precise e mirano a tutelarne il benessere tanto fisico quanto psicologico, cercando di assicurare siano rispettate tutte le loro necessità, anche quelle relative all’etologia della specie. “Pessime condizioni alimentari e igieniche” non sarebbero solo contrarie alla legge ma anche ai fini degli studi scientifici: infatti, un animale sofferente e stressato dà risultati molto diversi rispetto a uno sano e sereno. In altre parole, rappresenta un danno, un bias sui risultati degli studi.

Mai, quindi, il mondo scientifico potrebbe volere qualcosa che anche solo assomigli alla definizione di “canile lager”. Ciò non significa negare che esistano e siano esistite realtà nelle quali si verificano infrazioni più o meno gravi alle norme sul benessere, ma significa affermare che tali realtà sono contrarie, per ragioni tanto pratiche quanto morali, agli interessi del mondo biomedico: pieno interesse è invece la richiesta di allevamenti sui quali si possano condurre le opportune verifiche sullo stato di salute (di nuovo, psicologica oltre che fisica) degli animali.

La voce mancata della comunità scientifica

Tutte quelle presentate fin qui sono considerazioni che chiunque lavori con gli animali in ambito scientifico ha di solito ben chiare. E che avrebbero potuto essere facilmente riportate dai media, o comparire sui social a nome dei diversi enti scientifici o della singola persona. Verrebbe anche da dire che, per un tema che riguarda strettamente la scienza, proprio questa avrebbe dovuto (poter) esprimere le sue motivazioni.

Eppure la voce scientifica, nel processo volto al corretto recepimento della Direttiva europea e della risoluzione della procedura d’infrazione, è stata completamente assente. La vicenda è stata un esempio concreto di quanto manchi, nel nostro paese, una comunicazione chiara e trasparente, in grado di farsi ascoltare ma anche di saper ascoltare, sul tema della sperimentazione animale. D’altronde, anche l’analisi di EARA, di cui abbiamo parlato proprio poco tempo fa, evidenziava come i siti web degli enti scientifici italiani coinvolti nella sperimentazione animale spiccassero per la mancanza di comunicazioni chiare e complete sul loro lavoro.

Rimangono dunque in vigore i divieti; per quanto riguarda quelli relativi all’uso degli animali per gli studi sugli xenotrapianti e le sostanze d’abuso, l’applicazione è stata rimandata da un lungo susseguirsi di proroghe, l’ultima delle quali scade a luglio 2025. Dopo questa data, due sono i possibili scenari: una proroga ulteriore (che complica comunque la partecipazione ai progetti di ricerca, perché il rischio è che debbano essere interrotti dopo qualche anno per l’entrata in vigore dei divieti) oppure l’applicazione definitiva dei divieti.

In questi pochi mesi è più importante che mai riflettere su quanto avvenuto la scorsa settimana. Con un’azione partecipata, in poche ore la LAV è stata in grado di raggiungere i propri obiettivi. Con l’assenza della stessa, il mondo della ricerca italiana li ha mancati. E continuerà a farlo, finché non saprà coordinarsi per un’azione di comunicazione corretta, costruttiva ed efficace con la società e con la politica.

Ho condiviso l’articolo e FB lo ha rimosso (ovviamente su segnalazione)