Tra le strategie che affiancano l’impiego di modelli animali, la più recente è lo sviluppo di organoidi, strutture simili all’organo d’interesse, che si stanno rivelando sempre più importanti in diversi campi, tra cui lo studio del cancro – ma che, tuttavia, non possono a oggi sostituire del tutto il modello animale. Ne parliamo con Giulia Piaggio, ricercatrice dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, membro del direttivo della FISV e rappresentante di Alleanza Contro il Cancro per Research4Life

La ricerca è da sempre impegnata a trovare nuove strategie per studiare i processi fisiologici o patologici degli organismi viventi – e, nel caso dei processi patologici, le terapie con cui affrontarli. Il modello animale in questi studi è, come abbiamo avuto modo di scrivere più colte su questo sito, ancora indispensabile; tuttavia, nel tempo la ricerca lo ha affiancato a sempre più strategie e modelli che consentano di integrare le informazioni, indagare più facilmente alcuni processi e, in ultima analisi, anche di ridurre il numero di animali impiegati.

Tra gli strumenti oggi a disposizione della ricerca vi sono gli organoidi, strutture tridimensionali che, come suggerisce il nome stesso, non sono veri e propri organi ma qualcosa che vi si avvicina molto. Data la loro importanza per la ricerca, vogliamo iniziare a dedicare loro qualche approfondimento, partendo dagli organoidi impiegati per studiare il cancro, che oggi è una delle principali sfide che la medicina si trova ad affrontare.

Qualche parola sugli organoidi: cosa sono e a cosa servono

Gli organoidi sono dei modelli di studio costituiti da cellule fatte crescere in tre dimensioni, a differenza di quanto avviene con le classiche linee cellulari coltivate bidimensionalmente in piastra. Le cellule che lo costituiscono possono provenire da un particolare tessuto, oppure essere staminali embrionali o cellule pluripotenti indotte (cioè cellule già differenziate, come quelle della pelle, indotte con particolari tecniche a tornare allo stato di pluripotenza), che grazie a particolari tecniche (per esempio particolari sostanze che ne dirigono la crescita) si differenziano e auto-organizzano nella piastra in cui vengono coltivate.

La struttura creata da queste cellule ha una serie di caratteristiche tipiche dell’organo reale: per esempio, un organoide epatico sarà formato dai tipi cellulari presenti nel fegato; inoltre, gli organoidi sono in grado di svolgere alcune funzioni dell’organo cui assomigliano (per esempio, in un organoide cerebrale vi è attività elettrica tra i neuroni presenti) e la struttura stessa è simile a quella dell’organo di riferimento. Inoltre, questi modelli presentano il grande vantaggio di derivare da cellule provenienti dall’organismo di riferimento, sia l’essere umano o un altro animale: sono quindi più “fedeli” all’organismo stesso, perché non prevedono, per esempio, la necessità d’indurre mutazioni genetiche per simulare una malattia oggetto di studio.

Come suggerisce il nome steso, comunque, gli organoidi non sono veri e propri organi, perché possono mancare alcuni elementi e le funzioni più complesse; tuttavia, forniscono un modello insieme semplificato e realistico che si sta rivelando sempre più importante per la ricerca. In particolare, gli organoidi si sono mostrati particolarmente interessanti nel campo della biologia dello sviluppo, proprio perché permettono di seguire lo sviluppo di una struttura anatomica a partire da poche cellule. Nell’ambito biomedico, consentono d’indagare lo sviluppo di alcune malattie, come quelle neurodegenerative o, come vedremo tra poco, il cancro. Sono inoltre impiegati per lo studio di malattie genetiche: per esempio, una recente ricerca italiano li ha usati per lo studio della sindrome dell’X fragile, una malattia genetica legata a mutazioni sul cromosoma X.

Ancora, possono essere un importante supporto per gli studi di tossicità farmacologica e, in futuro, una possibilità potrebbe essere quelle di impiegarli anche per i trapianti, perché offrirebbero la possibilità di utilizzare le cellule del paziente stesso ed evitare così i problemi di rigetto. In generale, inoltre, la possibilità di derivarli da cellule umane fa sì che i dati ricavati dal loro studio risultino più facilmente trasferibili alla nostra specie rispetto a quanto avviene, per esempio, con un animale geneticamente modificato.

Gli organoidi per lo studio del cancro

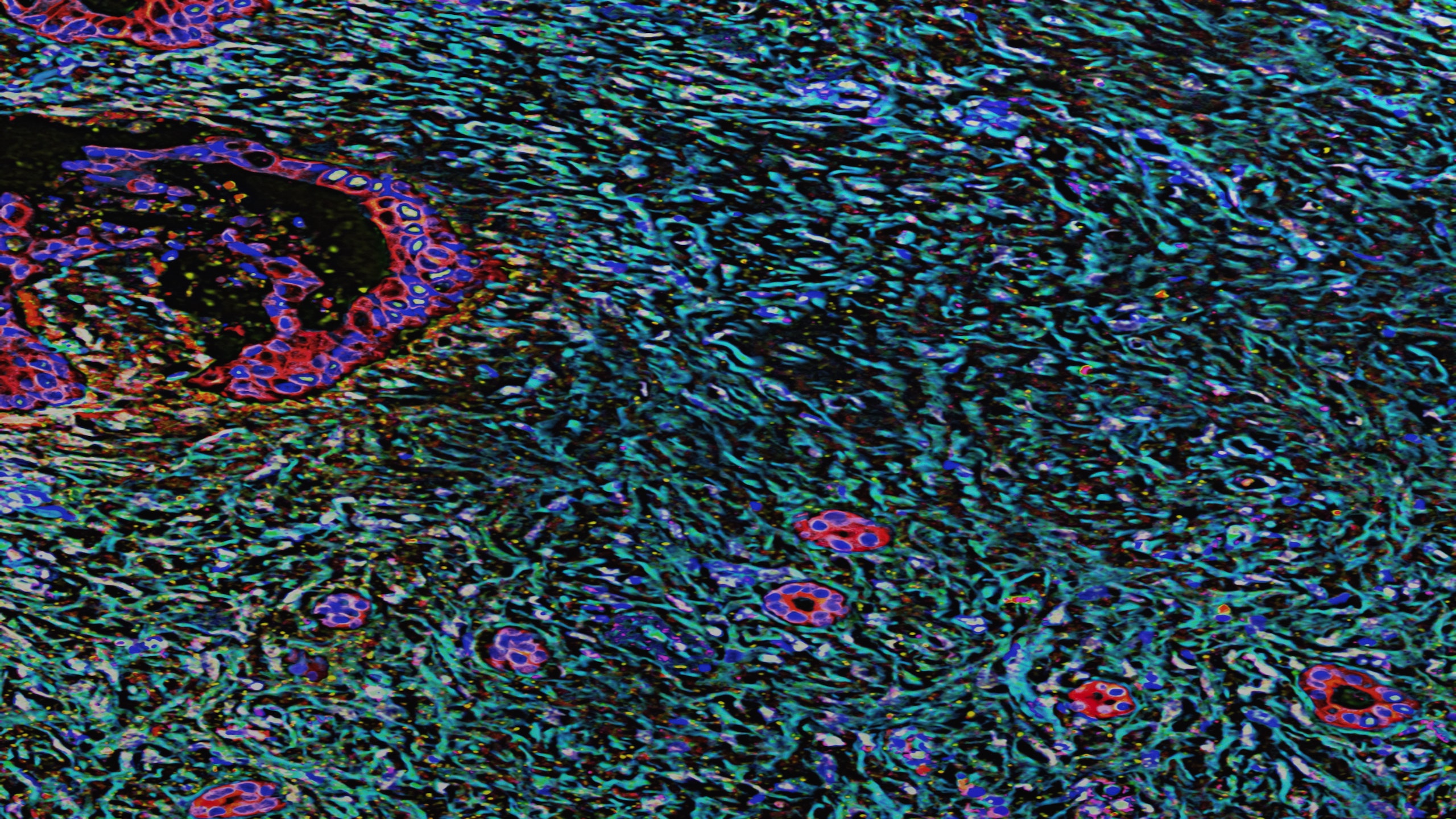

«Molti tipi di tumore, tra cui quello del pancreas, del seno e dello stomaco, hanno oggi un corrispettivo organoide creato a partire dalle cellule del paziente: si parla infatti di patient derived organoids (PDO), che rappresentano un enorme passo avanti rispetto alle colture bidimensionali in piastra», spiega Giulia Piaggio, ricercatrice in oncologia molecolare dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, membro del direttivo della Federazione Italiana Scienze della Vita (FISV) e rappresentante di Alleanza Contro il Cancro (ACC) per Research4Life. «Questi organoidi consentono infatti di ricreare una condizione molto più vicina a quella reale rispetto a quanto avviene con le cellule in piastra. Per esempio, è noto che i tumori sono caratterizzati da una marcata eterogeneità cellulare – in pratica, nello stesso tumore convivono cellule diverse: quando queste vengono fatte crescere in piastra, ciò che si osserva è che di solito la linea più aggressiva dal punto di vista proliferativo prende il sopravvento sull’altra, per cui si crea una linea clonale di cellule molto simili l’una all’altra. Una condizione che, pur essendo comunque utile ai fini di studio, non rispecchia la situazione reale del paziente. I PDO, invece, possono oggi consentire di ricreare questa eterogeneità anche in vitro e di avvicinarsi sempre più alle caratteristiche che si osservano nei tumori umani».

Per esempio, spiega la ricercatrice, alcuni lavori hanno portato a coltivare PDO insieme ai linfociti provenienti dallo stesso paziente, provenienti da un prelievo di sangue, così da poter studiare le dinamiche d’interazione delle cellule del sistema immunitario con le cellule tumorali. Inoltre, altri studi hanno mostrato come questo tipo di organoidi mantengano le caratteristiche genomiche e trascrizionali del tumore da cui originano e consentano dunque di indagare le caratteristiche genetiche del tumore di partenza (per esempio, quali geni sono alterati, quali vengono trascritti, e così via), e come tali caratteristiche permangano per lungo tempo in coltura. In più, impiegando cellule derivate direttamente dal paziente, questo tipo di tecnologia si pone nel contesto della medicina personalizzata, permettendo di indagare il possibile specifico trattamento per ciascun paziente.

«Inoltre, i PDO sono relativamente rapidi da creare (a seconda della capacità proliferativa delle cellule tumorali, infatti, possono richiedere circa un paio di mesi per essere messi a punto) e sono molto più economici rispetto al modello animale, anche perché non richiedono la stabulazione degli animali, il personale specializzato e così via», aggiunge Piaggio. «Ma, come tutti gli organoidi, mancano comunque di molte delle caratteristiche che definiscono un organo vero e proprio, come per esempio le cellule endoteliali che costituiscono il tessuto vascolare. Più in generale, è bene evidenziare che non possiamo avere la certezza di ricreare la stessa identica situazione che si presenta nel paziente: alcuni lavori hanno mostrato, per esempio, come PDO di tumori al pancreas derivati dallo stesso campione di partenza ma prelevati in momenti diversi, oppure cresciuti in mezzi di coltura differenti, sviluppino diverse caratteristiche che influenzano poi anche la risposta ai farmaci». E se questo ha il vantaggio di evidenziare la plasticità del tumore, che potrebbe essere sfruttata per indurre nel paziente una miglior risposta al trattamento facendo “evolvere” il cancro verso una forma più vulnerabile al farmaco, mette in luce la necessità di ricordare come il PDO possa non rispecchiare la situazione reale, magari proprio a causa delle condizioni in cui gli organoidi vengono sviluppati.

Perché è ancora necessario il modello animale

«In generale, possiamo dire che l’organoide, pur essendo un eccezionale aiuto alla ricerca e pur consentendo di fare anche un primo, importante screening sulla risposta ai farmaci, non consente di sostituire il modello animale per lo studio dei tumori, sebbene contribuisca a ridurre il numero degli animali necessari», spiega ancora Piaggio. «Questo anche perché, ovviamente, un organoide non consente di valutare eventuali effetti collaterali di un farmaco: può, insomma, aiutare a indirizzarsi su un trattamento piuttosto che un altro mostrandone l’efficacia sulle cellule del PDO, ma non offre informazioni sugli effetti che quello stesso trattamento avrà sull’organismo nel suo complesso».

In particolare, quando si prendono in esame gli studi sul cancro, il modello animale permette di creare i cosiddetti patient derived xenografts (PDX), nei quali singole cellule derivate dal tumore del paziente sono iniettate o inoculate nell’animale. Anche l’impiego di PDX, naturalmente, presenta alcuni limiti, come la necessità di avere animali immunodepressi per evitare il rigetto, ma allo stesso tempo consente di avere diversi modelli nei quali valutare l’efficacia e la risposta al trattamento con uno o più farmaci. Questa possibilità ha portato a quelli che oggi vengono chiamati co-clinical trials: studiando la terapia più efficace e sicura nel modello animale, si cerca anche quella più efficace e sicura per il paziente (e che potrà poi rivelarsi positiva anche per quelli che hanno condizioni genetiche simili). Non bisogna poi dimenticare l’uso di animali geneticamente modificati nei quali, per esempio, sono introdotte le stesse alterazioni genetiche del paziente; ancora, sempre i modelli geneticamente modificati permettono per esempio di studiare stadi in cui il tumore non è ancora manifesto e verificare cosa succede agli altri tessuti e alla risposta immunologica.

«In conclusione, nessuno dei modelli a oggi disponibili (colture bidimensionali, PDO, PDX, animali geneticamente modificati) risponde a tutte le necessità della ricerca, ma ciascuno presenta dei vantaggi e delle possibilità che possono essere sfruttate e integrate con le informazioni provenienti da un altro modello», conclude la ricercatrice. «La ricerca ha insomma bisogno di percorrere strade diverse e tra loro complementari».