Nonostante le somiglianze fisiche, ratti e topi presentano differenze significative che ne determinano impieghi diversi nella ricerca scientifica. Nicola Simola, membro della Società italiana di neuroscienze, spiega perché il ratto rappresenta un modello insostituibile per gli studi sul comportamento e di neurobiologia

Insieme al topo, il ratto è una delle prime specie cui spesso si pensa in relazione alla sperimentazione animale. I numeri ci dicono che, in realtà, sono molto più utilizzati i pesci: tuttavia, è vero che il ratto rimane un modello imprescindibile per molti studi, soprattutto per quanto riguarda le neuroscienze e il comportamento.

Ce lo spiega Nicola Simola, professore associato all’Università degli Studi di Cagliari e membro della Società italiana di neuroscienze (SINS), soggetto aderente di Research4Life.

Oltre le apparenze: metabolismo e fisiologia a confronto

Per chi non è abituato a vederli ogni giorno, ratti e topi sono tra loro quasi indistinguibili. È evidente che le due specie condividono molte somiglianze dal punto di vista dell’aspetto: la lunga coda, le orecchie tonde, il pelo bianco, marrone, nero o pezzato. Eppure questi due animali hanno tra loro differenze significative. Anche dal punto di vista tassonomico, pur appartenendo entrambi alla famiglia dei muridi (la più vasta dei roditori, di cui fanno parte per esempio anche i gerbilli), sono rappresentanti di due generi diversi. Il topo, come avevamo raccontato qualche tempo fa, appartiene al genere Mus (la specie usata in ricerca è Mus musculus), mentre il ratto appartiene al genere Rattus (la specie usata in ricerca è Rattus norvegicus, la più diffusa al mondo). A voler fare una similitudine di parentela, insomma, non sono più che lontanissimi cugini, appartenenti a generi che si sono separati milioni di anni fa.

D’altronde, se è vero che dal punto di vista dell’aspetto sono molto simili, vi sono anche differenze sostanziali. La più significativa è nelle dimensioni: un topo è lungo fino a 10 centimetri circa, coda esclusa, mentre il ratto raggiunge i 20-30 centimetri e pesa una decina di volte in più del suo lontanissimo parente murino.

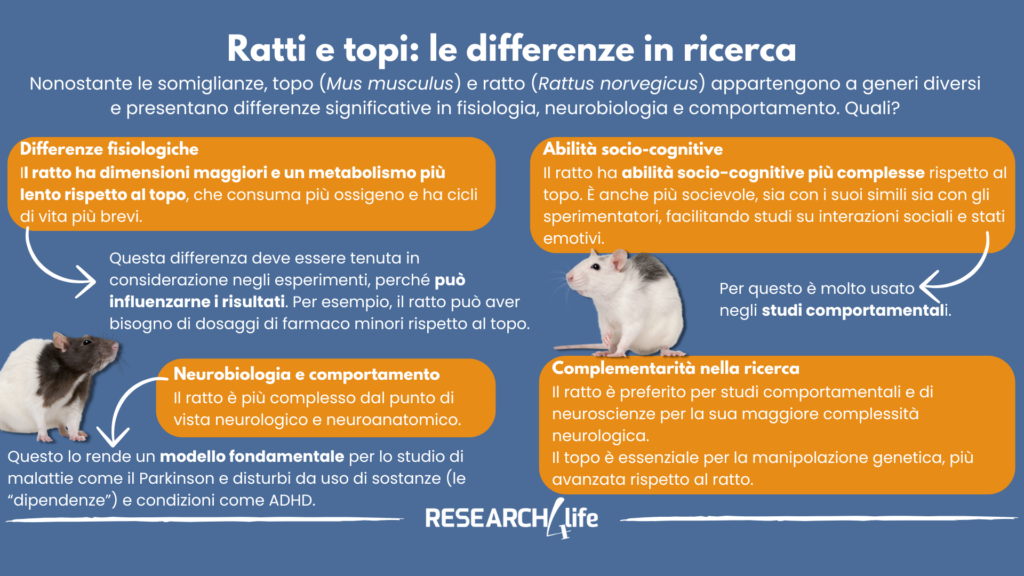

«Le differenze nelle dimensioni hanno un ruolo importante nel loro uso come animali da laboratorio. Innanzitutto bisogna infatti considerare che le minori dimensioni del topo sono associate a un metabolismo più veloce», spiega Simola. È una questione di rapporto tra la superficie e il volume del corpo e di omeotermia (la capacità di mantenere costante la temperatura corporea tipica dei mammiferi): gli animali più piccoli hanno un rapporto superficie/volume più alto, cioè una superficie corporea relativamente maggiore rispetto alla loro massa, e questo significa che perdono calore più rapidamente rispetto agli animali più grandi. Per compensare questa dispersione di calore, devono bruciare più energia per mantenere la temperatura corporea stabile e, quindi, consumare più ossigeno e produrre più calore per grammo di massa corporea rispetto ai ratti.

Tutto ciò fa sì che il topo abbia un metabolismo basale significativamente più veloce di quello del ratto, che può essere associato anche a una crescita più rapida ed a cicli di vita più brevi. «Questo è un aspetto di cui è fondamentale tenere conto soprattutto in alcuni campi di studio, come la farmacologia, perché fa’ sì che alcuni farmaci debbano essere somministrati in dosi più alte nei topi rispetto ai ratti per ottenere un effetto equipotente», spiega Simola.

Cervelli diversi

È sotto l’aspetto neurobiologico e comportamentale che, forse, ratti e topi si differenziano di più. «Alcune delle differenze richiedono più che altro di tenere in considerazione e aggiustare eventuali fattori confondenti. Per esempio, il topo è molto più attivo del ratto: può metterci ore a esplorare un ambiente che gli è nuovo, nel quale il ratto non dedica più di una quarantina di minuti all’esplorazione. Questo è un fattore che è necessario tenere in considerazione se lo studio richiede di analizzare il comportamento esploratorio, per esempio facendo abituare i topi al nuovo ambiente per tempi più lunghi», continua Simola. «Un altro esempio è lo stress nei confronti dell’acqua, al quale il topo è molto più sensibile».

Ma altre caratteristiche sono ben più significative. In particolare, spiega Simola, vi è il maggior sviluppo neurologico del ratto rispetto al topo, che conferisce una maggior valenza traslazionale agli studi di neurobiologia e di psicologia fisiologica condotti su questo animale. Non è un caso che il ratto sia centrale come modello per specifiche condizioni neurobiologiche, come per esempio i disturbi dello spettro autistico o quello da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), ma anche per disturbi psichiatrici come quelli da uso di sostanze (spesso ancora chiamati più genericamente dipendenze) e per alcune patologie neurodegenerative.

«Il maggior sviluppo neurologico del ratto si accompagna anche a una neuroanatomia più complessa di quella del topo e alla maggior facilità di identificare alcune aree cerebrali. Per esempio, il ratto è un modello per lo studio della malattia di Parkinson che per alcuni aspetti può essere più rappresentativo rispetto al topo. Questo perché, proprio in virtù della maggior facilità di applicazione delle tecniche sperimentali, vi sono sia un miglior controllo nella somministrazione delle sostanze utilizzate sia una migliore riproducibilità e possibilità di misurazione delle alterazioni fenotipiche che sono ritenute indicative dei sintomi della patologia».

La complessità comportamentale del ratto

A queste caratteristiche neurologiche si accompagnano caratteristiche socio-cognitive molto complesse, che hanno reso il ratto fondamentale per studi come quelli sull’altruismo. «Un ambito di studio su cui lavoro anch’io sono le vocalizzazioni che il ratto usa sia per la coordinazione del comportamento affiliativo e sociale, sia per esprimere stati d’animo positivi o negativi», racconta Simola. «Si tratta di vocalizzazioni ultrasoniche, che devono essere rilevate attraverso particolari apparecchi perché il nostro orecchio non è in grado di percepirle. Anche i topi usano queste vocalizzazioni, ma sono ben caratterizzate solo negli animali giovani, di pochi giorni di vita, che le usano per richiamare l’attenzione della madre. Nel ratto, invece, il significato biologico delle vocalizzazioni è ben caratterizzato anche nell’adulto, il che può fornire indicazioni più chiare per il ricercatore. In ambito neurofarmacologico, questo ci può aiutare per esempio a capire come i farmaci possano modificare lo stato emozionale».

Per esempio, è noto che la terapia sostitutiva dopaminergica usata per il trattamento della malattia di Parkinson può causare complicazioni non motorie, tra cui alterazioni dello stato emotivo. La gestione di questi effetti collaterali è tuttora limitata e il ratto si è rivelato un modello utile per approfondire questi aspetti. Recenti studi, tra cui una ricerca condotta da Simola, hanno esaminato come questi effetti si manifestano, oppure in che modo possano essere modulati.

Le abilità socio-cognitive del ratto lo hanno inoltre reso protagonista di molti interessanti studi comportamentali, nei quali per esempio si è dimostrato in grado d’imparare a giocare a nascondino o, in risposta a un ambiente stimolante, imparare a “guidare” e come l’impegnarsi in attività stimolanti influenzi profondamente l’umore (per esempio riducendo lo stress e attivando risposte neuroendocrine come il rilascio di endorfine). «Un altro aspetto dei ratti che facilita questo tipo di studi è che sono animali più sociali sia dal punto di vista intra-specifico sia da quello inter-specifico: rispetto ai topi, in altre parole, mostrano maggior piacere e interesse a interagire con lo sperimentatore», spiega Simola.

«In linea generale, tutto ciò che si può studiare nel ratto si può studiare anche nel topo. Le caratteristiche del primo rendono però più agevoli e di maggior valore traslazionale alcuni tipi di studi, come appunto quelli di neuroscienze. Il topo, invece, rimane imprescindibile per le possibilità di manipolazione genetica che offre e che nel ratto non sono altrettanto avanzate», conclude Simola. «Insomma, la complementarietà tra le diverse specie usate per la ricerca evidenzia il principio sul quale si basa la ricerca stessa: dobbiamo saper scegliere il modello giusto per la domanda giusta».